«Che sapore ha, una vita mal spesa?» cantava il poeta. Una mia amica, acuta e appassionata lettrice col difetto di prendere sul serio le cose che scrivo, mi diceva, a proposito del Grande Classico su Remarque e Niente di nuovo sul fronte occidentale, di aver sempre pensato piuttosto ad un altro capolavoro come paradigmatico “dell’immobilismo temporale in ambiente militare”: si riferiva, con buona ragione, a Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, nel quale «anche lì, si respira aria di vita umana inutilmente spesa».

Non solo quindi lo trattiamo, senza timore di obiezioni, come Grande Classico, ma lo collochiamo come elemento di una nostra personalissima ed ideale Trilogia dell’Immobilismo (chissà perché, qualsiasi cosa faccia parte di una Trilogia, anche del tutto arbitraria e con nuances di assurdità, viene percepita come di maggior peso specifico, rilevanza, spessore: numerologia a parte, la cosa meriterebbe una piccola riflessione), della quale, ovviamente fa parte il capolavoro di Remarque: ma vi sono, ovviamente, dei distinguo da fare.

Il tedesco Remarque tratta di una guerra vera, accaduta e vissuta in prima persona, in cui l’immobilismo è fattuale ma ossimorico rispetto agli avvenimenti della battaglia, guerra vissuta in prima persona peraltro: nulla cambia nonostante ogni giorno accadano sequele di avvenimenti, e nulla cambierà in futuro per un’intera generazione vittima di un colossale inganno, di un tradimento sociopolitico di proporzioni epocali. Lo “spreco di vita” remarquiano è insomma collettivo e generazionale. Dino Buzzati, invece, con la storia di Giovanni Drogo, del tenente Giovanni Drogo, che si seppellisce volontariamente – più o meno – nella Fortezza Bastiani in attesa di una guerra, vive (si fa per dire) uno spreco di vita individuale, autoreferenziale ed in massima parte autoinflitto, sommamente esistenzialista. Se proprio vogliamo fare un confronto sinottico, dobbiamo arrivare ad una definizione di ribaltamento prospettico: il dramma collettivo di Paul Baumer assume valenza puntinistica individuale, quello individuale di Giovanni Drogo assurge appunto a paradigma della condizione umana destinata ad una continua ricerca insoddisfatta, ad un’attesa inutile ed esistenziale.

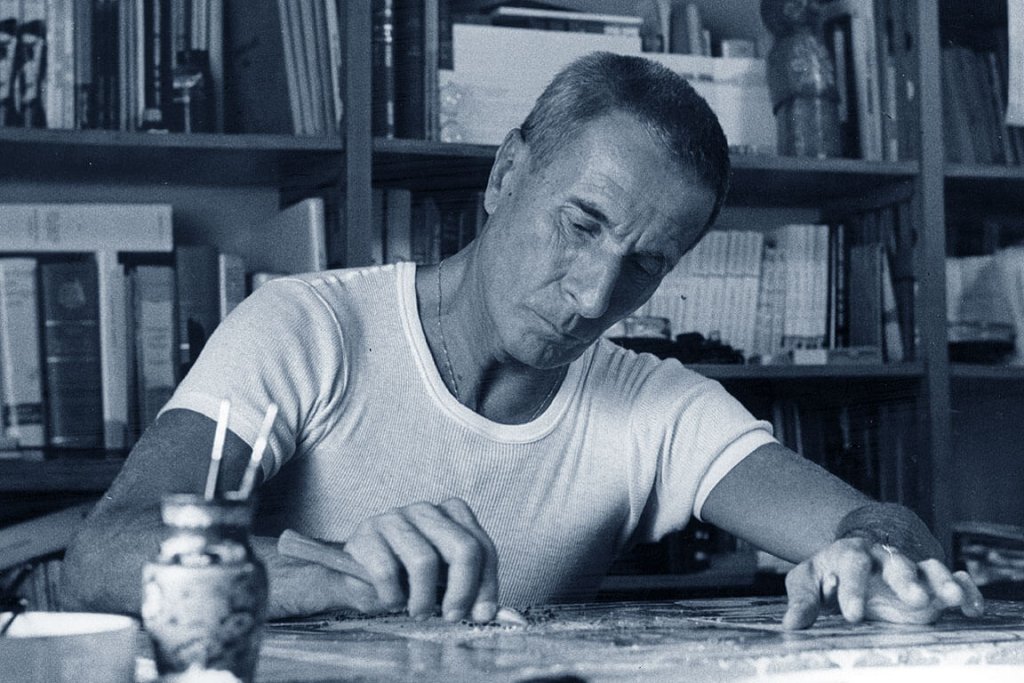

Cosa curiosa, spesso i capolavori sono semplici da riassumere: Dino Buzzati, giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, costumista, scenografo, poeta e scrittore, pubblica nel 1940 il romanzo che lo collocherà tra i grande del ‘900, traendo spunto dalla monotonia della routine redazionale vissuta in prima persona al Corriere della Sera. Un tran tran che gli diede l’idea «che dovesse andare avanti così per sempre, e che mi avrebbe consumato la vita». Ecco lo spunto dal quale si sviluppa la storia di questo tenentino di prima assegnazione, che arriva in una struttura militare essendovi stato assegnato non si sa come, o forse senza neppure esservi stato assegnato affatto, obsoleta, triste, squallida, di confine, malandata, un avamposto nel mezzo del Nulla: una guarnigione che si affaccia sul Il deserto dei Tartari, appunto, una terra indefinita ed inospitale che affaccia su un altrettanto incerto Regno del Nord che potrebbe forse attaccare, ma non si sa come, quando e soprattutto perché. Qui, Drogo e i suoi compagni, figura macchiettistiche lontane e bidimensionali, trascorrono l’intera esistenza aspettando una guerra, un conflitto purchessia, che non arriva, come momento di riscatto di una vita che necessiterebbe di un senso. Trovare la propria utilità. In una guerra; e per il resto zero, come si è visto.

Questo Il deserto dei Tartari, così spoglio di vita, è zeppo di brani che avvalorano la tesi dello spreco esistenziale, che potremmo utilizzare come citazioni, riflessioni avvilite e avvilenti di io narrante esterno e onnisciente come un vero e proprio Dio che osserva il dibattersi immobile di Drogo (e il nostro). E nell’apprezzare la costruzione sintatticamente perfetta di Buzzati, la varietà lessicale e costruttiva dei periodi, sempre della lunghezza giusta fino a definire la lettura quasi come l’ascolto di un brano di musica classica (Berlioz, verrebbe da dire), potremmo spaziare in parallelismo da Camus a Sartre. Prendiamo a metro di paragone invece Kafka, anche se la Fortezza Bastiani non è Il Castello, e Drogo non è Gregor Samsa: piuttosto Davanti alla Legge, per l’attesa infinita che solo il protagonista – noi, tutti noi – potrebbe spezzare ma non sa, e Nella colonia penale, per l’illustrazione della folle assurdità di una vita basata sull’acquiescenza a regole granitiche e gratuite. L’atmosfera che si respira ne Il deserto dei Tartari è fortemente kafikiana, inquietante, vagamente onirica con tratti di fiabesco: del resto, Buzzati ebbe in sé una forte vena surrealista, e financo una naturale inclinazione verso una forma di racconto del terrore alla Poe o alla Roald Dahl, come ci ricorda il magnifico racconto Sette Piani.

Naturalmente c’è un aspetto sociopolitico anche ne Il deserto dei Tartari, ché esiste in lontananza una struttura superiore che ci vuole soldati automatizzati e acritici, masse – noi, sempre noi – di automi sacrificabili (in questo, molto simili ai volonterosi volontari del Reich di Remaque, che per la peculiare ottusità specifica del popolo tedesco – salvo rari pensatori illustri – ricordano da vicino il comportamento dei lemming). E altrettanto naturalmente, infine, l’apparato militare in Buzzati è quasi totalmente allegorico, il classico militaresco scava la buca, riempi la buca, le psicopatologie relative alla sicurezza da password dei nostri giorni sono i tragici minuetti dei “parola d’ordine”, ma nulla è realmente militare.

Giovanni Drogo non è realmente diverso da un impiegato Bristow con la sua divisa da travet, colletti bianchi e colori di guerra da tifoso, completi da broker della city in attesa di un happy hour che non arriva mai, un momento di gloria, qualcosa che dia senso a tanto spendersi e perdersi, fosse anche una guerra, una catastrofe, un’emergenza qualsiasi che dia la possibilità di provare qualcosa, e tra questo qualcosa anche il proprio valore.

Perché la guerra, in questo Buzzati e nel Il deserto dei Tartari, è un Godot, il Terzo Elemento della nostra Trilogia dell’Immobilità, uno dei tanti Godot che noi poveri, noi smarriti, noi Vladimiro ed Estragone, noi Paul Baumer, noi Giovanni Drogo continuiamo ad aspettare, con le nostre storie di tutti i giorni, con questi amori che non sono né belli né forti né grandi come vorremmo, per sempre immobili su un mostruoso Orizzonte degli Eventi di un black hole esistenziale.

Vieri Peroncini per MIfacciodiCultura

Vieri Peroncini

Articoli correlati

Ti racconto Marcel Proust

Cerca un articolo

Seguici su Facebook

Let’s Feel Good

“LET’S Feel Good”: uno show-room culturale dove “sentirsi bene”.

Un luogo dove degustare Cultura, Arte, Intrattenimento: corsi di comunicazione creativa, workshop, incontri con artisti, scrittori e giornalisti, reading letterari e teatrali, serate musicali e aperitivi culturali con degustazioni di vino biologico e birra artigianale.

Un luogo dove sentirsi a casa, immersi in una dimensione artistica che riesce a stupirti comunicandoti sempre qualcosa di nuovo.

Viale Bezzi, 73 – 20146 – Milano

P. IVA 07988450966